Suite de la série de billets à partir de citations du livre de Raymond Aron, La révolution introuvable. Réflexions sur les événements de mai, publié chez Fayard en juillet 1968. Après la question des cours magistraux et des polycopiés de cours dans le premier billet, puis celle de la tolérance réciproque et de la discipline volontaire, voici celle des débouchés et de la sélection :

Les étudiants qui sortaient de la faculté de lettres avec une licence d’histoire, de sociologie ou de psychologie, ne possédaient pas une formation qui les qualifiât immédiatement pour un métier défini. Au fur et à mesure qu’augmentait le nombre des étudiants, s’aggravait l’angoisse du manque de débouchés. L’Université recevait de plus en plus d’étudiants tout en refusant de songer aux emplois qu’ils pourraient trouver. La responsabilité incombait partiellement aux universitaires, partiellement au ministère, partiellement aux étudiants eux-mêmes. Après tout, si les étudiants prétendent se conduire en adultes et discuter avec leurs professeurs (pourquoi pas ?), ils peuvent aussi, eux ou leur famille, se préoccuper de leur avenir. Il y a aujourd’hui trois ou quatre candidats pour une place aux CAPES ou aux agrégations de physique ou de mathématiques. Même dans les facultés de sciences, beaucoup de diplômés craignent, me dit-on, de ne pas trouver d’emploi en dehors de l’Université elle-même. Phénomène proprement scandaleux dans uns société qui a un tel besoin de scientifiques. Si vraiment nos scientifiques eux aussi s’inquiètent, c’est que la formation donnée ne répond pas aux exigences de l’économie. À quoi les révolutionnaires objectent qu’adapter la formation donnée aux besoins du régime capitaliste, c’est accepter une Université technocratique, mais, à la fin des fins, on ne peut pas simultanément refuser la sélection à l’entrée des universités, refuser l’adaptation de la formation aux besoins professionnels et dénoncer ensuite l’absence de débouchés. (p. 55-56)

Beaucoup de choses ont changé depuis. On ne peut plus dire, par exemple, que l’université refuse de songer aux emplois que ses diplômés vont pouvoir trouver. Commenter un à un chacun des points de cette citation de Raymond Aron en montrant à chaque fois en quoi la question est toujours actuelle ou au contraire dépassée en raisons des transformations de l’université et plus largement de l’enseignement supérieur et de l’emploi en France depuis cinquante ans demanderait au minimum l’écriture d’un article, si ce n’est d’un livre. Tout en restant dans le format billet de blog (un billet un peu long) il est possible cependant de donner quelques indications. Je m’inspire pour ce faire librement d’un article de François Vatin, «Une crise sans fin ? L’État, l’enseignement supérieur et les étudiants», Le Débat, 2016/5. La lecture de cet article lui-même est vivement recommandée (les bonnes bibliothèques donnent normalement accès à la revue et à l’article via leurs bouquets de revues, sinon les 3,49 € demandés pour l’achat de l’article ne sont pas perdus dans ce cas).

Voici d’abord un tableau précisant le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en fonction de la filière et du type d’établissement pour l’année 2016-2017 (dernière année connue ; source Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation – Repères et références statistiques 2017) :

| Diplômes LMD | Professions de santé | Formations d’ingénieurs | Préparation DUT | STS et assimilés | CPGE + préparations intégrées | Autres | Total | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Lycées | 235,8 | 84 | 14,8 | 334,6 | ||||

| dont privé | 62,9 | 12 | 4,7 | 79,6 | ||||

| Universités | 1093,7 | 187,4 | 29,7 | 116,6 | 2,8 | 193,3 | 1623,5 | |

| Autres établissements d’enseignement universitaire | 33,5 | 1,3 | 31,3 | 66,1 | ||||

| dont privé | 20,8 | 1,3 | 11,7 | 33,8 | ||||

| Écoles normales supérieures | 5,6 | 5,6 | ||||||

| Écoles d’ingénieurs | 10,3 | 122,8 | 9,7 | 5,8 | 148,6 | |||

| dont privé | 0,2 | 45,3 | 6,1 | 1,1 | 52,7 | |||

| Écoles de commerce, gestion et vente | 2 | 152,1 | 154,1 | |||||

| Dont privé | 2 | 151 | 153 | |||||

| Écoles juridiques et administratives | 9,8 | 9,8 | ||||||

| Dont privé | 4,7 | 4,7 | ||||||

| Écoles de journalisme et écoles littéraires | 8,9 | 8,9 | ||||||

| dont privé | 8,9 | 8,9 | ||||||

| Écoles paramédicales hors universités | 103,5 | 103,5 | ||||||

| dont privé | 25,8 | 25,8 | ||||||

| Écoles préparant aux fonctions sociales | 31,7 | 31,7 | ||||||

| dont privé | 30,8 | 30,8 | ||||||

| Écoles supérieures artistiques et culturelles | 1,2 | 45,6 | 46,8 | |||||

| dont privé | 1,2 | 29,5 | 30,7 | |||||

| Écoles d’architecture | 18,9 | 18,9 | ||||||

| dont privé | 0,8 | 0,8 | ||||||

| Écoles vétérinaires | 2,9 | 2,9 | ||||||

| Autres écoles de spécialités diverses | 18,3 | 2,5 | 34,1 | 54,9 | ||||

| dont privé | 18,3 | 2,5 | 32,8 | 53,6 | ||||

| Total | 1137,5 | 292,2 | 152,5 | 116,6 | 257,3 | 99 | 554,8 | 2609,9 |

| dont privé | 21 | 27,1 | 45,3 | 0 | 84,4 | 20,6 | 276 | 474,4 |

Quelques indications de lecture d’abord: les chiffres sont en milliers ; LMD signifie Licence-Master-Doctorat (une organisation en trois niveaux et trois diplômes des études universitaires, harmonisée à l’échelle européenne, qui s’applique en France depuis la rentrée 2004) ; les préparations DUT (Diplômes universitaires de technologie) se font dans les Institut Universitaires de Technologie (IUT), créés par un décret du 7 janvier 1966 ; les Sections de techniciens supérieurs (STS) permettent de préparer un Brevet de technicien supérieur (BTS) ; les CPGE sont les «Prépas», les Classes préparatoires aux grandes écoles ; la ligne Autres établissements d’enseignement universitaire regroupe les Établissements privés d’enseignement universitaire (par exemple l’Université catholique de l’Ouest), mais aussi l’université Paris-Dauphine, l’École des Hautes-Études en Sciences Sociales (EHESS), l’IEP de Paris («Sciences Po»), l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, l’Institut national des langues et civilisations orientales («Langues O» ou Inalco), l’Observatoire de Paris, l’École pratique des hautes études, l’Institut de physique du Globe et l’École nationale des chartes.

Je vais surtout m’intéresser ici aux universités publiques, hors autres établissements de formation universitaire, mais aussi hors formations médicales (première année commune aux études de santé – PACES – puis médecine, pharmacie, dentaire et maïeutique), hors formations d’ingénieurs et hors IUT. On observe que plus d’un million d’étudiants y étaient inscrits en 2016-2017 (1 093 7000 étudiants), soit 41,9 % du total des inscrits dans l’enseignement supérieur (2 609 900 inscrits).

Une des grandes caractéristiques du système d’enseignement supérieur français est que tous les établissements qui figurent dans le tableau ci-dessus, y compris bien sûr les IUT et les formations d’ingénieur universitaires, ont le droit de choisir leur public, sauf les universités publiques (y compris PACES et Inalco) pour la première année de licence. Le bac, premier grade universitaire, y donne accès de droit. Mais le cas des formations universitaires médicales, de ce point de vue, doit être traité à part : même si tout bachelier, quel que soit le type de bac obtenu est autorisé à s’inscrire en PACES, la notion de «prérequis» est ici largement intégrée (en l’occurrence un bac S avec mention, la plus élevée possible). Le cas des établissements privés est aussi particulier: leur capacité à choisir leur public dépend de leur position sur le marché et certaines formations peu cotées n’ont guère d’autre choix que d’accepter tous les candidats.

Pour mieux faire apparaître la part respective de l’enseignement public et de l’enseignement privé dans le total de l’enseignement supérieur, il est possible de présenter les données du tableau précédent sous une forme plus condensée :

| Total | Public | Privé | Part du privé | |

|---|---|---|---|---|

| Universités | 1623,5 | 1623,5 | 0 | 0,0% |

| Écoles normales supérieures | 5,6 | 5,6 | 0 | 0,0% |

| Écoles vétérinaires | 2,9 | 2,9 | 0 | 0,0% |

| Écoles d’architecture | 18,9 | 18,1 | 0,8 | 4,2% |

| Lycées | 334,6 | 255 | 79,6 | 23,8% |

| Écoles paramédicales hors universités | 103,5 | 77,7 | 25,8 | 24,9% |

| Écoles d’ingénieurs | 148,6 | 95,9 | 52,7 | 35,5% |

| Écoles juridiques et administratives | 9,8 | 5,1 | 4,7 | 48,0% |

| Autres établissements d’enseignement universitaire | 66,1 | 32,3 | 33,8 | 51,1% |

| Écoles supérieures artistiques et culturelles | 46,8 | 16,1 | 30,7 | 65,6% |

| Écoles préparant aux fonctions sociales | 31,7 | 0,9 | 30,8 | 97,2% |

| Autres écoles de spécialités diverses | 54,9 | 1,3 | 53,6 | 97,6% |

| Écoles de commerce, gestion et vente | 154,1 | 1,1 | 153 | 99,3% |

| Écoles de journalisme et écoles littéraires | 8,9 | 0 | 8,9 | 100,0% |

| Total | 2609,9 | 2135,5 | 474,4 | 18,2% |

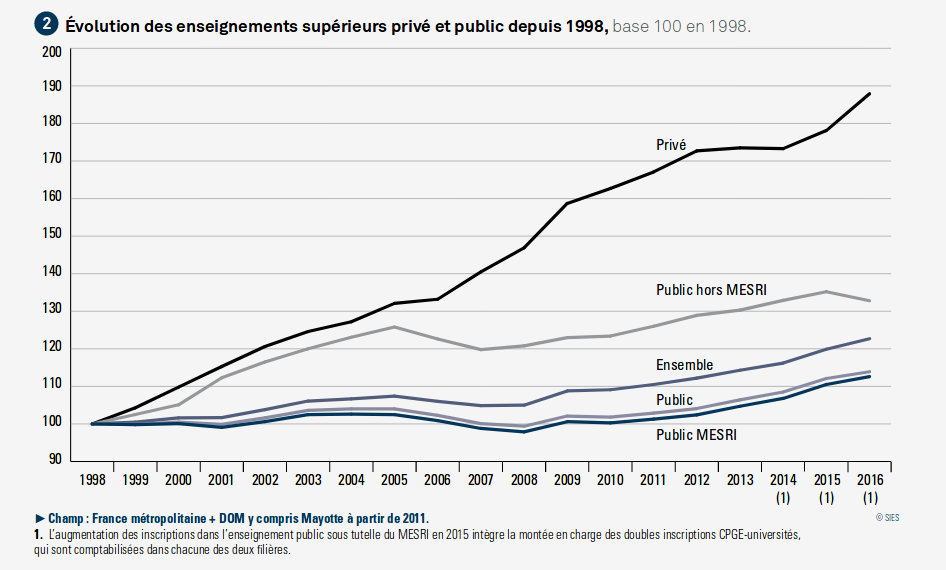

Ce tableau fait mieux apparaître la part (18 %) que représentent les formations supérieures relevant du secteur privé dans l’ensemble de l’enseignement supérieur. Il montre bien aussi que si certaines filières sont exclusivement ou majoritairement publiques, d’autre sont très majoritairement ou exclusivement privées. Ce qu’il ne montre pas, en revanche, c’est l’évolution de la part du privé dans le total de l’enseignement supérieur. Pour compenser cela, il faut se référer au graphique ci-dessous, extrait toujours des Repères et références statistiques 2017 publiés par Ministère (le rapport ne donne pas les tableaux de chiffres, je n’ai donc pas pu reconstituer le graphique et j’ai dû me contenter d’une copie d’image) :

On voit que l’enseignement supérieur privé est celui qui connaît la plus forte progression. Si les effectifs de l’université hors formations médicales, hors IUT et hors formations d’ingénieurs augmentent malgré tout, ce n’est pas nécessairement en raison d’un choix «positif» des néo-bacheliers en faveur de l’université. Dans un contexte de croissance démographique de la population en âge de s’engager dans des études supérieures, l’université est tout simplement pour beaucoup de bacheliers le seul endroit où ils peuvent aller (voir quelques données dans l’article de François Vatin précité). La réaction des directeurs d’IUT, en avril 2013, à une lettre de la ministre de l’Enseignement supérieur de l’époque, Geneviève Fioraso, souhaitant que les STS donnent la priorité aux bacs professionnels et les IUT aux bacs technologiques, était de ce point de vue significative :

Dire que le recteur va faire entrer plus de bacs technos dans les IUT, c’est risquer de faire entrer des jeunes aux niveaux très faibles. Et si on supprime toute sélection à l’entrée, on ne pourra plus assurer la qualité du diplôme. On va tuer la filière universitaire technologique.

Sous-entendu: «qu’ils aillent donc dans les licences générales de l’université, même si ce n’est pas ce qu’ils veulent». La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a bien repris cette mesure dans son article 33, qui modifiait l’article L. 612-13 du Code de l’éducation en prévoyant un «pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques» dans les STS et les IUT. Dans la pratique, les établissements concernés ont eu tendance à traîner les pieds. Quoi qu’il en soit, indépendamment de cette histoire de pourcentage minimal, le nombre de places dans les IUT est resté stable depuis 2010-2011 alors que les effectifs en licence augmentaient fortement (graphique ci-dessous).

Lecture : entre 2010-2011 et 2016-2017 les effectifs dans les IUT ont progressé de 0,76 % tandis que les effectifs en licence générale ont progressé de 16,74 %. Les effectifs dans les licences professionnelles progressent moins rapidement (+ 6 % sur la période). Mais le cas des licences professionnelles, un des dispositifs à mon sens les plus intéressants mis en place dans l’enseignement supérieur dans la période récente, en application d’un décret de novembre 1999, est particulier : elles se préparent sur deux semestres après déjà quatre semestres de formation (BTS, DUT ou licence générale). Elles ne concernent donc pas les primo-entrants.

Remarque historique au sujet des IUT. Le Ve plan (1966-1970) prévoyait la création de 135 000 places dans les Instituts universitaires de technologie (voir la page 104 du plan en version numérisée ici), ce qui représentait à l’époque une proportion très importante de l’effectif total de l’enseignement supérieur (un peu plus de 24 % si on prend comme référence les effectifs pour l’année 1966-1967 : 558 000 – voir cet article de 1971 de Population et société). Plus de 50 ans après, les effectifs des IUT plafonnent à un peu plus de 116 000, alors que les effectifs globaux de l’enseignement supérieur ont très fortement augmenté (les IUT n’accueillent plus qu’un peu moins de 4,5 % des étudiants). Bref, en valeur absolue (et encore moins en pourcentage) nous n’avons toujours pas atteint les objectifs du Ve plan en la matière. État stratège ?

Tout ceci fait que l’université accueille ainsi en première année un nombre important certes d’étudiants aptes et motivés pour suivre des études universitaires mais aussi un nombre important d’étudiants par défaut, qui n’ont ni les prérequis scolaires, ni surtout l’envie de suivre des études de type universitaire. Je cite ici François Vatin :

Un fait [est] connu depuis longtemps : l’université française constitue un espace refuge pour une population de bacheliers qui accède difficilement à l’emploi et qui ne dispose ni des caractéristiques scolaires lui permettant d’entrer dans les filières sélectives publiques, ni des moyens financiers exigés dans les cursus privés faiblement sélectifs. C’est la situation sur le marché de l’emploi qui détermine la masse de ce volant d’étudiants, souvent fantômes dans les amphithéâtres. Car, pour beaucoup, ces étudiants «statistiques» n’ont ni les capacités scolaires minimales nécessaires pour mener à bien des études universitaires, ni, surtout, ce que l’on ne signale pas assez, le désir de telles études. Quand ils ambitionnent de poursuivre des études, ce sont des études courtes, immédiatement professionnalisantes, qu’ils espèrent, à tort ou à raison, comme des «passeports pour l’emploi».

Pour le dire autrement et pour reprendre le titre d’un livre célèbre sur le mouvement breton, l’université française est devenue pour une part un monde «comme si». Il en résulte un désarroi que François Vatin décrit également très bien :

On imagine le désarroi réciproque dans le face-à-face entre des enseignants, recrutés sur critères scientifiques, qui ont choisi cet emploi pour poursuivre une carrière de chercheur, et des élèves, fraîchement sortis des lycées, avec de grandes difficultés d’expression, des déficits importants dans les apprentissages de base et souvent totalement indifférents au savoir universitaire. Ce désarroi peut se transformer en affrontement, si l’on cherche à toutes forces à imposer à ce public des normes universitaires: par exemple, exigence d’une participation active aux «travaux dirigés», où ces étudiants, quand ils sont boursiers, doivent «pointer» pour obtenir le certificat de présence nécessaire au maintien de leur allocation, ou respect de la règle traditionnelle qui impose de rester une heure minimum à un examen, même pour rendre copie blanche. La présence d’un tel public, dans les formations où il est massif, a un effet délétère sur l’atmosphère des amphithéâtres et des classes de travaux dirigés, encourageant la fuite du reste du public, convaincu qu’à la fac «on ne fait rien». Le mécanisme ainsi à l’œuvre s’auto-entretient, à la mode de la loi de Gresham, dans une spirale négative, le «mauvais étudiant» chassant le «bon».

Je ne l’ai jamais fait de façon systématique, mais je me suis dit plusieurs fois qu’il faudrait que je note toutes les manifestations de ce désarroi ainsi que les différentes solutions adoptées pour y faire face, que je les ai observées directement ou que j’en ai recueilli le témoignage. Elles sont nombreuses et parfois pathétiques. Les postures prétendument progressistes sur la réussite pour tous et le refus de la sélection, toutes choses étant égales par ailleurs, n’y changeront rien. L’écart devient tel – entre un enseignement universitaire qui se veut encore articulé à la recherche (la preuve étant que l’on continue à recruter principalement des enseignants-chercheurs sur des postes attachés à des laboratoires et dans le cadre de comités de sélection qui regardent quand même avant tout les travaux de recherche) et un public dont une grande partie est totalement indifférente aux questions de recherche – qu’il n’est plus guère tenable. La responsabilité en revient très largement aux gouvernements successifs qui depuis des années sinon des décennies, se sont défaussés sur l’université de tout une série de responsabilités à l’égard des jeunes, à commencer par celle consistant à résoudre le problème du chômage. Mais il existe aussi des responsabilités internes au monde universitaire : il peut être commode de fermer les yeux sur cet écart et de se contenter de demander plus de moyens.

J’en arrive à la question des prérequis pour l’inscription en première année de licence, au cœur des débats actuels.

Sur ce sujet, il faut d’abord se souvenir que le contenu d’un enseignement universitaire et le niveau exigé des étudiants lors des évaluations (contrôle continu ou examen terminal) est laissé à l’entière appréciation des enseignants (en application du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs). Il n’existe pas de «programme» national définissant ce qui doit être acquis dans le cadre d’un diplôme ou d’un enseignement. Les résultats aux examens dépendent donc entièrement du positionnement du curseur par chaque enseignant. De nombreuses discussions à ce sujet avec les collègues, depuis de nombreuses années déjà, me laissent penser que le fameux taux d’échec en première année de licence (de l’ordre de 60 %) pourrait être encore beaucoup plus élevé si nous ne finissions pas par devenir tolérants, à l’usage, à l’égard des nombreuses imperfections et approximations que comportent un très grand nombre de devoirs, quelle que soit leur forme. Nous nous adaptons dans une certaine mesure au niveau du public. Mais cela veut dire aussi que le taux d’échec pourrait être beaucoup plus bas (et le taux de réussite beaucoup plus élevé) si nous acceptions de diminuer encore très sérieusement nos ambitions en termes de contenus tout en augmentant un peu plus notre tolérance à l’égard des faiblesses que l’on peut trouver dans les devoirs. C’est dire que s’il s’agissait seulement de faire marcher la machine à distribuer des diplômes, il existerait une solution facile pour avoir des taux de réussite comparables à ceux du bac (87,9 % en moyenne nationale en 2017).

Dans la pratique, le positionnement du curseur n’est pas simple. J’assure depuis des années, avec une collègue, un cours d’introduction à la sociologie en première année de licence d’AES. Il s’agit d’un cours en amphi (12 x 2 h) accompagné d’un TD (12 x 2 h également). Le nombre d’inscrits fait que le cours en amphi est dédoublé (un amphi pour moi, un amphi pour la collègue). Pour les TD les étudiants sont répartis en 10 groupes. Le TD a pour objectif de compléter le cours en donnant aux étudiants la possibilité de lire des textes de sociologues qui précisent ou mettent en œuvre les notions vues en cours (textes de Peter Berger, de Loïc Wacquant, de Howard Becker, etc.). La façon d’aborder les choses change par rapport au lycée, mais les notions abordées se trouvent déjà pour la plupart dans la partie sociologie des cours de sciences économiques et sociale (SES) de première et terminale ES (processus de socialisation et construction des identités sociales, contrôle social et déviance, classe et stratification). La consultation de manuels de SES de première et terminale me fait d’ailleurs dire que l’ambition y est assez élevée. Si toutes les notions de sociologie inscrites au programme de première et terminale étaient parfaitement maîtrisées par les bacheliers ES, le cours de sociologie de première année de licence devrait leur faire l’effet sinon d’une régression du moins d’une simple révision, sous une forme différente (le cours en amphi) de celle du lycée. C’est peut-être le cas, dans les faits, pour certains étudiants. Mais c’est loin d’être le cas pour tous. L’hétérogénéité du public, tant en termes de niveau que de filière de bac (ES et STG principalement), fait que le cours ne peut être qu’une cote mal taillée : trop simple pour quelques-uns, au bon niveau pour d’autre, mais beaucoup trop compliqué encore pour un grand nombre. C’est en tout cas ce que semblent nous dire les résultats lors des différentes épreuves de contrôle continu (ce cours est entièrement évalué, depuis une dizaine d’année, dans le cadre d’un contrôle continu intégral : des travaux en séance de TD dont l’objectif est de s’assurer de la compréhension des textes à lire et une dissertation à faire chez soi, le sujet étant donné environ un mois avant la date de retour exigée, à partir du cours et de l’analyse de documents que nous fournissons – pour permettre aux lecteurs de se faire un avis sur la difficulté du travail demandé, je joins à ce billet le sujet de l’an dernier : les thèmes abordés varient d’une année à l’autre, mais le principe est toujours le même).

Où faut-il positionner le curseur ? Jusqu’où doit-on accepter de descendre pour s’adapter au public le plus éloigné d’un enseignement de type universitaire, tant dans la forme que dans le fond ? On me rétorquera que c’est seulement une question de moyens. Qu’il suffit d’augmenter le nombre d’enseignants pour arriver à un taux d’encadrement plus élevé, tant que CM qu’en TD. Je n’y crois pas du tout. Les moyens, y compris humains, sont nécessaire certes et ils manquent par endroit. Mais se contenter d’injecter des moyens toutes choses restant égales par ailleurs reviendrait à les jeter dans un puits sans fond. Les moyens sont rares n’est-ce pas ? Et l’économie est bien la science qui étudie l’allocation des ressources rares ? Peut-on croire sérieusement, par exemple, qu’il suffirait de répartir les effectifs de première année en trois, quatre ou cinq amphis au lieu d’un ou d’eux actuellement (pour une capacité d’accueil de 340 en première année d’AES à Rennes 2, hors redoublants et autres cas particuliers) pour que la «réussite étudiante» fasse immédiatement un bond vers le haut ? Ce n’est certainement pas la seule réponse, mais il n’est plus possible de faire l’impasse sur la question des prérequis (pas plus qu’il n’est possible de continuer à faire l’impasse sur la question des méthodes d’enseignement, des supports, etc.). Encore faut-il s’entendre sur ce que doivent être ces prérequis. On trouvera ici les éléments de cadrage nationaux (attendus) pour chacune des mentions de licence. Je reproduis ci-dessous ceux de la licence d’AES, celle que je connais le mieux :

Ces attendus n’ont vraiment rien de scandaleux. Ce sont bien en effet les prérequis pour pouvoir suivre avec des chances raisonnables de succès des études de type universitaire (c’est-à-dire avec un strict minimum d’articulation à la recherche). Si ces prérequis sont encore trop sélectifs, il faut alors revoir complètement ce que l’on entend par enseignement universitaire.

Complément historique au sujet de la filière AES. Officialisée en 1973, elle a été imaginée à Brest en mai 1968, dans le cadre d’une commission paritaire qui comprenait une maître de conférences en géographie, doyenne de la faculté de lettres et de sciences sociale, Alice Saunier (c’est à peu près au même moment qu’elle rencontre son second mari, Jérôme Seïté, et prend le nom d’Alice Saunier-Seïté). Sur ces origines de la filière AES, voir cet article de Sonia Lefeuvre : «La filière AES, un renouvellement de la professionnalisation et de la démocratisation dans l’Université française ?» dans les Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs.

Dans un monde idéal, les deux premiers prérequis de la liste ci-dessus devraient d’ailleurs aller de soi pour tout bachelier (au moins pour les bacs généraux et technologiques). Dans les faits, comme il a été dit plus haut, c’est loin d’être le cas. Mais la solution de ce problème doit-elle revenir à l’université ? Si les 15 années de scolarisation antérieure, de la maternelle à la terminale, n’ont pas permis à de nombreux élèves d’acquérir les compétences de base en expression écrite et orale comme en mathématiques, croit-on que l’université y parviendra en un an ou deux ? Ce n’est pas, en tout cas, la vocation des licences, générales ou professionnelles. Faut-il alors créer, au sein des universités, à côté des parcours de licence et des IUT, ce que j’appellerais des «Collèges de Rattrapage Supérieur» (CRS) avec des passerelles, en sortie, vers les licences et les IUT ? Ou une nouvelle propédeutique, adaptée au besoins actuels et au niveau réel des bacheliers ? Pourquoi pas. Le parcours d’accompagnement prévu par la loi ORE pour les étudiants les plus fragiles va dans ce sens. Mais il reste timide. Pour qu’un tel accompagnement donne tous ses fruits, il faudra sans doute aussi prévoir une politique de ressources humaines spécifiques (les critères retenus pour le recrutement des enseignements-chercheurs – la thèse, les contrats post-doc, les publications dans des revues à comité de lecture, etc. – ne sont sans doute pas ceux qui conviennent le mieux pour mettre en œuvre cet accompagnement – même s’il est vrai que l’on tient compte aussi des enseignements, généralement en tant qu’ATER ou ATV). Les deux autres prérequis sont d’un autre ordre. Le scolarisation secondaire peut déjà encourager la capacité à travailler de façon autonome. Mais les méthodes et les outils universitaires (SCD, etc.) sont spécifiques et leur acquisition entre complètement dans la vocation des enseignements de licence. Reste la question de l’intérêt pour la formation suivie. C’est à mon sens la question principale. Trop d’étudiants, comme je l’ai dit plus haut, viennent à l’université par défaut. D’où le désarroi constaté chez des étudiants qui ne voient même pas l’intérêt de ce dont leur parlent les enseignants et chez des enseignants qui ne savent plus quoi faire pour éveiller l’intérêt. Le prérequis, ici, ce ne sont pas les connaissances (il y a les bibliothèques et la toile, y compris Wikipédia, pour cela). Le prérequis, c’est le désir de connaître, la libido sciendi. Tout le monde n’est pas obligé de l’avoir et ceux qui l’ont ne l’ont pas toujours au même moment de leur vie (de ce point de vue, et malgré les innovations déjà ancienne en matière de validation des acquis, l’université est encore trop souvent envisagée comme un lieu de formation initiale alors qu’elle devrait être par excellence le lieu de la formation tout au long de la vie).

Sur ce dernier point, il faut saluer l’article 9 de la loi ORE, qui innove avec un nouvel alinéa à l’article L 613-5 du Code de l’éducation, prévoyant que « les établissements d’enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable. »

Bref, et pour conclure ce billet déjà long, si loi ORE (promulguée le 8 mars dernier) ne résout certainement pas tous les problèmes, elle a au moins le mérite de mettre au premier plan cette question des prérequis et de prévoir la mise en place d’un accompagnement spécifique. Car affichés ou non explicitement, les prérequis existent bel et bien, sauf à distribuer des diplômes les yeux fermés ou à faire de l’université, par un moyen lui même miraculeux, un outil miraculeux qui permettrait d’effacer en quelques mois des inégalités en matière de compétences scolaires et de libido sciendi que des années de scolarisation primaire et secondaire n’ont pas réussi à effacer (quand elles ne les ont pas, bien entendu, créées ou renforcées). Quant au dispositif parcoursup qu’elle a mis en place, il pose bien évidemment de nombreuses questions, dont quelques-unes exposées ici (je ne vois pas très bien par exemple ce que nous allons pouvoir faire des fameuses lettres de motivation). Mais nous ne pourrons répondre à ces questions qu’après avoir expérimenté une première fois le dispositif dans sa totalité, ce qui permettra au besoin de l’amender pour l’année suivante (voir à ce sujet cette demande, satisfaite depuis à ma connaissance, de création d’un comité de suivi de la loi ORE).

Autre question et peut-être la principale que soulève le dispositif parcoursup: le fait qu’il n’ait pas été demandé aux candidats de classer ou hiérarchiser leurs vœux. Car le classement est l’élément clef de la solution au problème connu en mathématiques sous le nom de problème des mariages stables qu’est typiquement le problème de l’appariement entre candidats bacheliers et formations. APB implémentait l’algorithme de Gale-Shapley connu à l’heure actuelle comme le meilleur algorithme de traitement de ce problème. Parcoursup ne le fait plus. La réflexion sur le sujet gagne beaucoup à la lecture de ce thread sur Twitter, quand bien même on ne partage pas la tendance de son auteur à faire un procès d’intention.